Mi primera noche viviendo en Nueva York recibí un mensaje: “Tu tío Chucho murió”.

No dormí, creo que por el calor del verano, pegajoso y asfixiante. O también la ansiedad que hacía de mi pulso un zumbido en mi oídos. Acababa de llegar a una ciudad desconocida, con una ventana sin cortina en mi cuarto y paredes de papel que hacían eco. No pude llorar en privado. No me despedí de Chucho en California.

Chucho, de 66 años, era de mis pocos parientes aquí en Estados Unidos. Tenía unos siete años con cáncer, y 30 años sin regresar a México.

El cuarto vacío, conmigo en una esquina encima de un colchón inflable individual y dos maletas –mismas que he arrastrado por cinco años en este imperio americano–, aventadas en el piso polvoriento, me acompañaron mi primera noche en la ciudad. Antes de dormirme me llegó un mensaje de texto: “Tu tío Chucho murió”.

Jesús Arturo Espinosa Pavolo, o el tío Chucho, se fue de la Ciudad de México en los noventa, directito a San José, California. Ahí ya vivía su hermana mayor, Margarita, desde hace un par de años. “Era su sueño dorado”, me dice su sobrino, mi papá. Eran íntimos.

Durante la pandemia, mi papá hablaba con él por videollamada en la sala, y yo (cuando vivía con ellos) pasaba por detrás una que otra vez, de chismosa, a ver cómo se ve ese tal tío Chucho del que tanto hablan y no conozco. Chucho apuntaba a otra dirección con su cámara. Al parecer ya había pasado por tratamientos de cáncer y no se mostraba.

Chucho manejó su sueño discretamente, como su vida personal, y su enfermedad. Hermético, no le decía nada a nadie. No avisó cuando se fue de México en el 92, ni cuando se fue al cielo, en el 2023, cuando murió.

Di vueltas en mi cama toda la noche, con cuidado para no caerme al piso, la sábana pegada a mi espalda y los pies fríos del sudor seco de agosto. En la madrugada abrí las ventanas, si entraba una rata, o un pájaro daba igual, el olor a cuarto encerrado no ayudaba.

Me mudé a San Francisco en el 2022. Sabía que el tío Chucho y Margarita vivían por la zona, y puse su dirección en el primer trabajo que tuve, pues no tenía un lugar fijo para vivir. Pasaron seis meses y nunca los visité.

No sabía en ese entonces que Chucho estaba a mitad de su segunda quimioterapia. Me contó después que lucía muy débil, flaco, con la piel colgando y poco pelo en la cabeza. Ya no tenía el cabello negro tupido, crespo de antes, ni el bigote poblado. Su piel morena, antes lisa, estaba estampada de manchas circulares y verrugas en tonos cafés más oscuros.

Fue hasta el 2023 que los visité en San José para recoger un papel importante para llenar mis impuestos. “Qué bueno que no me contactaste antes porque no me reconocerías”, me decía.

El día que emprendí mi viaje para verlos por primera vez, llovía en San Francisco, pero acercándome a San José, el clima mejoraba. Se supone que yo llegaba a las 1:30 pm, pero desde antes, Chucho me mandó un mensaje, “Llevo puesto una gorra azul y una chamarra café, ¡por si no me reconoces!”. No sabía cómo se iba a ver Chucho, él se fue de México desde antes que yo naciera. Su nombre era constante (y sigue siendo) en ciertas anécdotas que escuchaba en festejos familiares, de cuando iban a la playa en Guerrero, cuando trabajaba en Michoacán en construcción, de las retas de fútbol en la calle con mi papá, o cuando le enseñó a lanzar pases con una pelota. Era como su hermano mayor.

Llegué a la estación Diridon más de una hora tarde. Siempre llego tarde a todo. En efecto, tenía su gorra azul, volteada, chamarra café, bermudas verdes y tenis. Ya no usaba jeans y zapatos boleados como lo veo en fotos de sus andares en la Ciudad de México. Tenía un brillo en los ojos y una sonrisa que llegaba a sus orejas largas. Creo que al abrazarme sintió algo de casa, aunque llevo tiempo que no vivo allá tampoco.

Después de recogerme fuimos a su casa, a conocer a Margarita, su hermana. El piso era de alfombra, acolchonadito y en las paredes colgaban cuadros de fotos de la familia. Ahí estaba mi papá, ahí estaba mi hermana, por ahí, también yo de chiquita. Se sintió extraño que una parte de la familia que nunca había conocido tuviera fotos de mí. Pero me tenían presente en sus vidas con mucho cariño.

Platicamos de chismes familiares, nuevos y viejos. Me llevaron a comer pizza porque Margarita estaba duro y dale que se le antojaba. “Pero elige lo que tú quieras”, insistía ella. Al terminar, Chucho me ofreció pastillas Halls de miel y de cereza, de las que llevaba en el bolsillo y le gustaban cuando vivía en México, según mi papá.

Al terminar de comer regresamos a su casa. Ya habían pasado unas cuantas horas desde que comimos y tocaba cenar. Me ofrecieron pan dulce y un vaso de leche. Leche entera. Me daba pena decirles que no podía tomar esa leche, me cae pesadísima. Desde que llegué a este país la comida no me sienta bien.

Chucho lucía normal, no parecía estar invadido de cáncer (metástasis). “Dile que se atienda, es bien terco”, Margarita me susurraba al momento que Chucho iba al baño.

Me regresé el mismo día y estaban tristes porque no me quedaba más tiempo. Yo con prisa, como siempre, no le di mucha importancia, sin saber que Chucho había pedido días libres para estar conmigo.

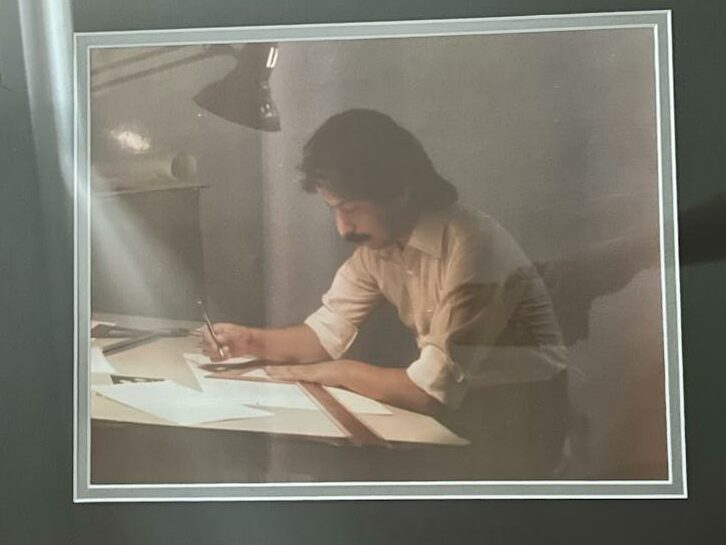

De haber trabajado en autolavados y aspirando carros, ahora tenía un trabajo menos demandante de diseño gráfico, luego de un diplomado que cursó en San José.

Las siguientes veces que los visité Chucho seguía usando bermudas. No entendía: la primavera en el área de la bahía no es cálida. Veía sus tobillos delgados y me preguntaba si no tenía frío. Notaba que no comía mucho, y Margarita lo regañaba a veces. Pero eso sí, sus ánimos de verme y platicar de los mismos chismes familiares nunca faltaron.

Me decían que no he conocido lo más bonito de California, Big Sur, Carmel, y Point Reyes. “Yo te llevo, yo te llevo”, me decía Chucho, porque Margarita no maneja. Yo tenía metida en la cabeza la rutina de: trabajar, trabajar, ahorrar, gastar poco, ahorrar, acá se gana mejor que allá, trabajar, y no hice el tiempo para planear esos viajes. Margarita quería que mi papá lo visitara porque sus instintos le decían que no le quedaba mucho tiempo de vida. Tampoco hizo el viaje.

La última vez que los vi les di copias del Tecolote, un periódico local y bilingüe donde descubrí poco a poco el periodismo comunitario. También les di la noticia que me iba a Nueva York.

“Siempre hay maneras de quedarte, si te quieres quedar”, me repetía Chucho, mientras me mandaba listas de abogados y organizaciones que lo asesoraron cuando trató de arreglar sus papeles.

Me fui de California sin despedirme. Chucho se puso mal, y me dejó de contestar los mensajes por un buen rato. Asumo que su salud estaba delicada y no quería que lo viera así. No perdió la costumbre de ser hermético.

Le seguía mandando mis artículos, y ahí sí me contestaba. “¡Eres toda una periodista! ¿Te gusta la política, verdad?” decían sus mensajes de Whatsapp.

Cuando me enteré de que se puso mal en verano de 2023 y que no lo iba a ver más, creí poder escribir algo que resaltara lo que le estaba pasando. Encontré tantos casos como el de Chucho:

El cáncer es ahora la principal causa de muerte en los latinos. Diagnóstico tardío. Discriminación. Apoyo social limitado. Problemas financieros. Temor a la deportación. Estigma familiar. Barreras lingüísticas y culturales.

En esa búsqueda vi que sí hay ayuda para la gente que tiene cáncer, que vive en California y no tiene papeles. Existen programas de tratamiento oncológico accesible, pero requiere mucho papeleo y tiempo, tiempo que el que viene a trabajar acá no tiene. Dejé el texto a medias, sin terminar, no lo llegué a publicar en el Tecolote.

Después de esa noche sin dormir, al día siguiente fui a ver dónde conseguía una cama, una almohada, tal vez una mesita y algo de comida.

Si no me ponía audífonos con música mientras caminaba, pensaba:

Debo estar agradecida de que estoy aquí.

Estoy cumpliendo mi sueño, ¿no?

Qué privilegio vivir en esta gran ciudad

Chucho nunca vino a Nueva york

Empezaba una nueva etapa de mi vida. Los estímulos de la ciudad me abrumaban. Parecía ser un sueño acelerado. El sueño americano de Chucho lo vivía yo en carne propia.

En el metro de regreso a mi casa, vi mis mensajes archivados. Chucho quedó inmortalizado en WhatsApp. Me cae el veinte que estoy en la Gran Manzana y él no. Son la dos de la tarde y estoy llorando en medio del metro, sofocada, sin ahorros, y con nostalgia. El mismísimo sueño americano.